ドライアイスを用いた生体試料の保冷や輸送は広く普及しており、その有用性は疑いのないところです。しかしながら、コールドチェインへの運用においては、環境への影響だけでなく、サプライチェーンの継続性にもいくつか課題があります。この記事では、ドライアイスの特性の理解するとともに、弊社が取り組む新しい保冷アプローチについてご紹介します。

ドライアイスの課題

ドライアイスは昇華温度が-78.9℃と非常に低く、手軽に長時間の保冷ができる優れた手段です。しかしながら、バイオテクノロジー・ライフサイエンス分野においては、幾つかの課題が浮き彫りになってきます。

- 管理コスト

ドライアイスは専門の業者から購入するか、高価な製造装置を導入せねばならず、必要量の常時確保や管理に留意する必要があります。 - 準備の手間

保冷効果向上のために、ブロックドライアイスをハンマーなどで粉砕する手間と作業が発生します。ペレット(ナゲット)形状はこの問題はありませんが、幾分高価で持続時間が短くなります。 - 酸欠リスク

ドライアイスの使用の際には、発生する二酸化炭素による酸欠リスクに配慮する必要があります。 - 破裂のリスク

ドライアイスは常温で固体の800倍の気化膨張があります。ドライアイス容器を密閉すると、気化膨張した二酸化炭素で容器が破裂するリスクがあります。 - ドライアイスフォグ

粉砕・ペレットドライアイスでは、昇華表面積が大きいため、空気中の水分が凝集し氷となり濃い霧となります。見通しが悪くなり作業性が低下します。 - 昇華による体積減少

ドライアイスの昇華に伴い体積が減少します。従って対象物が保冷期間の間、十分に保冷されるようドライアイス量に留意する必要があります。 -

品質管理の難しさ

ドライアイスは副産物製造であることが多く、その品質やクリーン度について保証が難しいという問題があります。

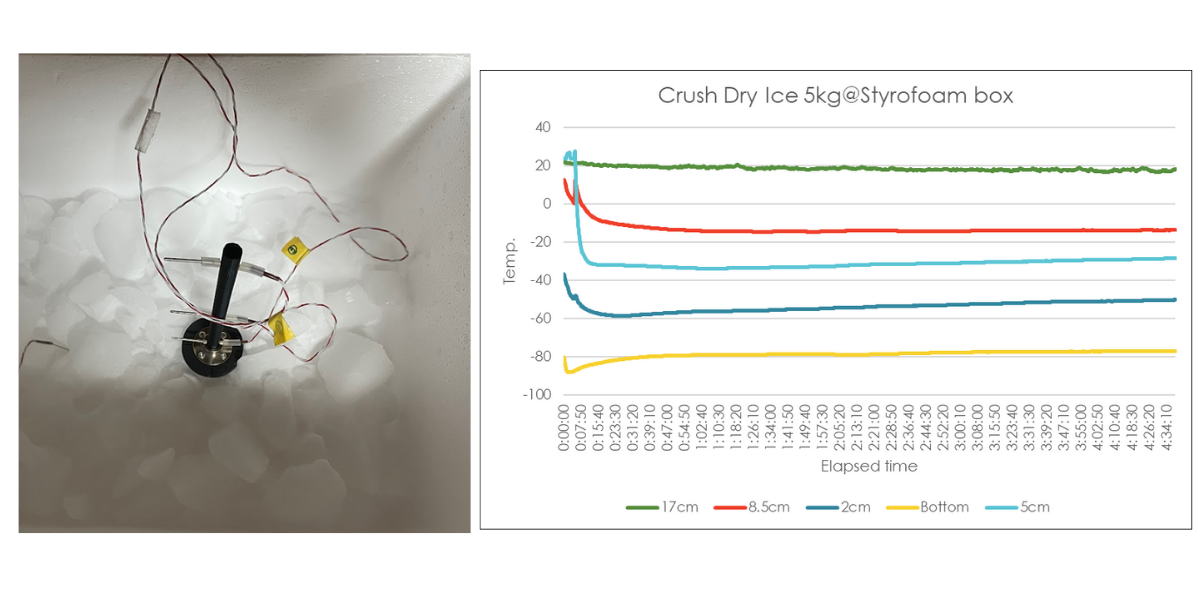

ドライアイスの冷却能力

ドライアイスは、近接距離でないとその効果を得ることはできません。下図は弊社内で実験したドライアイスの温度評価です。粉砕したドライアイスを発泡スチロール箱の底に敷き詰め、ドライアイス表面(Bottom)、表面から2cm、5cm、8.5cm、17cmの距離の温度を測定しました。

わずか2cmの距離でも温度は-50~-60℃であり、5cm以上の距離では満足のいく冷却効果が得られませんでした。このことから、ドライアイスを用いる場合には、必ずドライアイス内に検体を沈めなければいけません。

潜熱蓄冷材を用いたコールドチェイン利用

蓄熱材とは、文字通り「熱を蓄える材料」のことであり、固体・液体間で相変化する際に大きな熱エネルギー(潜熱)の授受を行います。

このような相変化物質は、一般的にPhase Change Materialの頭文字を取りPCM(ピーシーエム)とも呼ばれています。また、0℃より高い温度領域に融解温度がある相変化物質を「蓄熱材」、0℃以下の温度領域に融解温度がある相変化物質を「蓄冷材」や「保冷剤」とわけて呼ぶこともあります。

弊社では、玉井化成株式会社と共同で、-70℃に融点をもつ「超低温潜熱蓄冷材 CV-70」を用いた保冷パッケージの開発に取り組んできました。この技術を応用することで、環境面に配慮しつつ、いつでも必要な時に利用できるサステナブルなコールドチェイン活用が可能となりました。

超低温潜熱蓄冷材のメリット

潜熱蓄冷材には、ドライアイスと比較して多くのメリットがあります。

-

超低温領域の保冷効果

融点が-70℃のため、実効冷却温度は-50~-65℃とドライアイスに匹敵する性能を、安定的に発揮します。 -

繰り返し利用できる

-80℃以下の超低温フリーザーで予冷することができます。予冷時間は24時間で、開封から3年間、使用回数に制限なく繰り返し利用できます。 -

外装は清拭可能

パッケージは70%エタノール等で清拭することができます。 -

安心・安全

二酸化炭素の発生もなく、蓄冷材の組成には危険物が含まれていませんので安心です。 -

スケールに応じた利用・運用が可能

1枚のサイズはW140×D220×H27mmで、対象物の量やサイズに合わせて枚数を調整できます。更に大型サイズの蓄冷材もご用意しています。

潜熱蓄冷材を用いたコールドチェインへの活用

潜熱蓄冷材は、ロジスティクス分野を中心に様々な温度帯で活用されています。産業だけでなく、アウトドアや旅行においても、クーラーボックスなどと併用して幅広く普及していますが、温度帯は-20℃までが一般的でした。今回、-70℃帯という今までにない温度帯を実現したことで、さらなる可能性が開けたと言えるでしょう。

次の記事では、実際に潜熱蓄冷材を用いたコールドチェイン利用についてご紹介します。